Wenn Smirka

singt, schweigen die Tiere. Die Möwen, die ersten Krachmacher frühmorgens,

fliegen einen Felsen an, ordnen die Flügel und richten den Kopf auf das

vorbeiziehende Fischerboot wie in großer Höflichkeit.

Smirkas Lied, tief und klar, rollt über das Wasser. Ihre Silhouette

nimmt Farbe an, die Arme in der grünen Strickjacke ziehen die Ruder ein,

das Lied bricht ab, das Boot legt bei. Wenn der Gast, den sie heute

mitnimmt, an Bord gesprungen ist, lenkt sie es von der kleinen Bucht

hinaus in den Inselgarten auf dem offenen Meer. Die alte Frau fährt das

Netz einholen. Wie man auf leisen Sohlen in enge Gassen einbiegt, in deren

Häusern mit Gewissheit noch jede Seele schläft, so gleitet das Boot nicht

schwerer als eine Traumstörung um die Biegung der Inselchen, den Moossaum

eines Eilands, kreuzt einen kleinen Kanal und dümpelt im Wasserarm einer

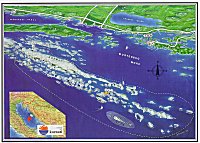

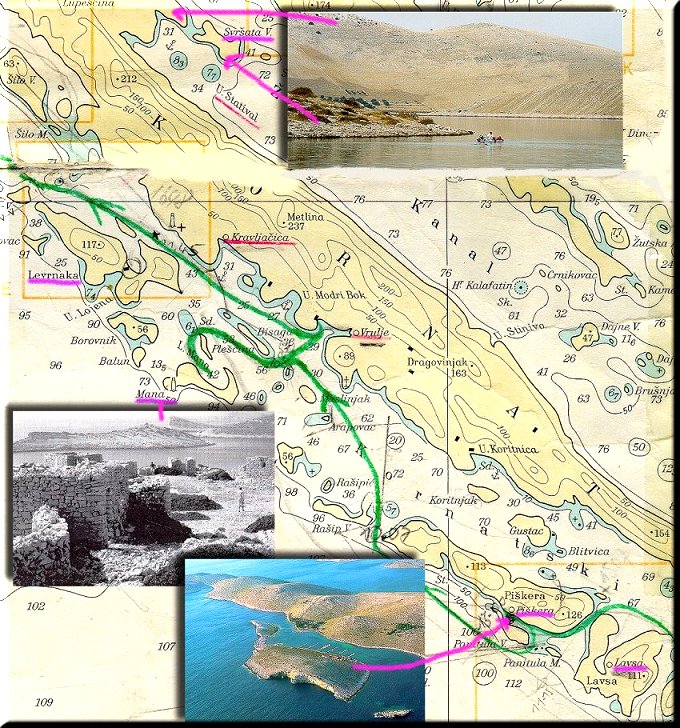

neuen Landformation. Es sind 150 Inseln und Kliffs, die im kroatischen

Teil der Adria liegen, 89 davon unsichtbar als

Nationalpark eingesäumt:

Es sind die Kornaten.

Zwischen Dugi Otok und Zirje, um die Mutterinsel Kornat gruppiert,

sitzen sie auf dem Wasser wie Blasen, die sich von einem riesigen

Unterwassergelände gelöst haben, auf Anhieb unmöglich zu unterscheiden,

von spärlicher Vegetation und fast alle unbewohnt. Um ihre Anhöhen sind

ein paar Kränze buschigen Bewuchses geworfen, und zwischen Karst und Kalk

ziehen Trockenmauern bleiche Grenzlinien, als schaffe die Kargheit allein

nicht schon klare Verhältnisse. Das Licht bricht schnell hervor. Am Fuße

des Inselchens reflektiert es tief in den Grund, flimmert auf den

Kieselsteinen im Uferabfall, blitzt in einem Schwarm Sardinen auf, aber im

Netz, das Smirka mit den Händen über das Heck zieht, glänzen nur drei

Fische. In der Stille des Morgens glaubt man sie atmen zu hören, bevor sie

sich in zuckenden Schlägen gegen die Wand des Eimers werfen, ein Echo

hinterlassend wie ein akustisches Warnzeichen für alle Lebewesen, im

trügerischen Frieden auf den Menschen zu achten. Als wäre ein Bann

gebrochen, wirft Smirka den kleinen Außenbordmotor an und tuckert zurück

zur Bucht, die Möwen fliegen auf und umkreisen den mageren Fang, die Sonne

hat sich über den Horizont erhoben, Libellen sind erwacht, Wasser und

Himmel sind nun blau. Aus dem Weltall haben die Astronauten berichtet, die

Adria sei der blaueste Fleck auf der Erde.

Smirka zeigt auf Olivenhaine, 50-jährige Bäume neigen ihre verknoteten

Äste zur Erde. Viele seien es nicht mehr, sagt sie, aber wer solle noch

kommen und mithelfen bei der Ernte. Die Felder auf den Kornaten sind

Eigentum der Bewohner der Insel Murter, die über eine Brücke mit dem

Festland verbunden ist. Vor gut hundert Jahren kauften die Murteriner den

Adligen der Küstenstadt Zadar die Inseln als Weideland ab, und über

fünfzig Jahre ist es her, dass Smirka sich, frisch verheiratet, in den

Frondienst der Murteriner Fischer und Bauern einreihte, die mit

einfachstem Werkzeug den Boden rodeten. Stein für Stein, sagt Smirka, habe

sie mit Zlavko, ihrem Mann, aus dem Boden gehoben. Die 20 Seemeilen

zwischen Murter und ihren Feldern auf den Kornaten seien sie gerudert,

jeder sei damals gerudert, und nicht jedes der kleinen Boote sei

angekommen. Schafe, Ziegen und der Erde abgerungene Haine, davon lebten

die eigenwilligen Pioniere, die ihre Unterkünfte in die geschützten

Buchten der Inseln gebaut hatten, frühmorgens auf Makrelenfang gingen und

danach mit der Hacke aufs Feld. Sie setzten den Most an, brannten den

Schnaps, pressten die Oliven, stampften aus den Pflanzen die Farbe, aus

den Agaven die Fasern. Ein unscharfes Foto in einem Buch mit dem Titel

Jugoslawien zeigt Smirka in der Mitte von Männern als einzige Frau:

beim Dreschen der Blätter und Pflanzen, ein Bild wie aus Bertoluccis Film

1900. Die Botschaft der lachenden Gesichter triumphiert über die

bescheidenen Verhältnisse. Acht Monate im Jahr bestellten sie ihre

»überseeischen« Felder, dann überließen sie den Winterstürmen das

vernagelte Haus und kehrten zurück in den Schutz des Ortes Murter.

Heute bringt ein Fischkutter zweimal pro Woche Nahrungsmittel und

alles, was Smirka und die anderen Sommerbewohner per Handy ordern, auf die

Inseln. Und in den Monaten von Juni bis September bringt er noch etwas:

Touristen. Nicht weit von Smirkas und Zlavkos Häuschen ist eines jener

Ferienhäuser zu mieten, die im örtlichen Tourismusbüro unter dem Namen

»Robinsonade« laufen und über den Archipel verstreut sind. Es sind nicht

allzu viele, und sie sind die einzige Möglichkeit, hier buchstäblich Fuß

zu fassen, denn Kroatien hat das über 200 Quadratkilometer umfassende

Inselreich vor allem den Seglern geöffnet. In der Nebensaison noch als

einzelnes Modell zu bewundern, vermehren sich im Hochsommer die Jachten,

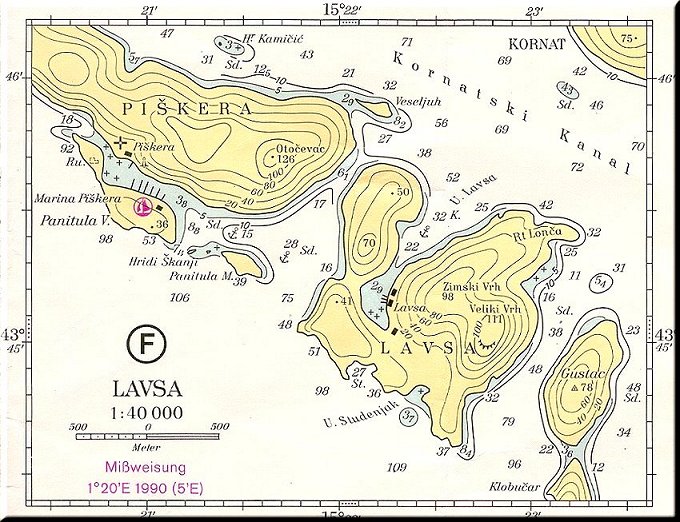

Katamarane und Segelboote zu einem Wimmelbild. Täglich fahren 130 Schiffe

die Marinas an, jene Jachthäfen auf den Inseln Zut und Piskera, die,

großzügig angelegt, einer Freiluftanlage eines guten Hotels gleichen. Die

Kornaten sind schon lange kein Geheimtipp mehr; dass sie immer noch als

solcher gehandelt werden, liegt an ihrem exklusiven Zugang vom Wasser aus.

Die Umweltbehörde kontrolliert die Einhaltung der Bebauungsregeln selbst

auf den größeren Inseln bislang erstaunlich konsequent. So genießen die

Bootseigner das Privileg, mit ihrem schwimmenden Gehäuse leicht vor Anker

gehen zu können. Im Austausch hierfür die 16 im Nationalpark geltenden

Benimmregeln einzuhalten ist nicht viel verlangt. Doch die Vorstellung,

die Macht des Schicksals und des Geldes könne ihr eines Tages über dem

Kopf ihres Häuschens eine Apartmentanlage bescheren, lässt Smirka Zuflucht

zur Gnade ihres Lebensalters nehmen, das ihr aller Wahrscheinlichkeit nach

diesen Anblick ersparen wird.

Den zwei Marinas stehen sie in Schönheit nicht nach: die privaten

kleinen Anlegehäfen, in Buchten versteckt, nicht mehr als ein Restaurant

mit fünf Tischen, papiernen Spitzendeckchen, einer handgemalten

Speisekarte und einem Service zwischen hoch sympathischer Improvisation

und Geschäftssinn. Ivo war zehn Jahre Fischer, bevor er sein sommerliches

Gasthaus baute. Um es fertig zu stellen, ging er noch fünf Jahre als

Werftarbeiter nach Hamburg. Seine Deutschkenntnisse wissen die Gäste zu

schätzen. Aber nach ein paar Schnäpsen sprechen sie mit ihm, als sei er

Analphabet. »Ich kenne die Deutschen ganz gut«, sagt er und stellt

frühmorgens ein frisch gezapftes Karlovacko auf den Tisch. Er lässt offen,

was er genau damit meint. Er deutet auf das Krokodil an seinem Polohemd:

»Meine Frau sagt: 'Besser, du machst da ein Chamäleon hin!'« Ivo will

alles tun, damit es mit Kroatien westwärts vorangeht.

Gleich an der Mole findet sich ein Fischbassin mit dem Besten, was die

allmählich abgefischte Adria hergibt: Da tasten die Langusten sich zu den

Krebsen hin, Hummer öffnen vorsichtig die Scheren, und eine orangerote

Seltenheit schwimmt verwundert im beengenden Geviert: die Skrpina, der

Rote Drachenkopf. Wer so einen Fang macht, verkauft ihn sofort an die

Restaurants, ein halbes Kilo von diesem Fisch bringt im Verkauf so viel

wie drei Kilo bestes Ziegenfleisch.

Man muss aber nicht von einer dreistöckigen Jacht springen, mit dem

Finger auf eines dieser ausgestellten Meerestiere zeigen und den Wirt in

Marsch setzen, dass er es für einen auf den Grill wirft. Man kann auch in

großer Ruhe an solchen Orten sitzen, von Freude erfüllt, hier den

Drachenkopf zu finden, den man noch nie zuvor gesehen hat. Und was um

einen herum so geschieht, wenn die Boote ihre Menschen entlassen, ganz

ungeachtet der an den Masten aufgezogenen Nationalfähnchen, ist ein

Panoptikum, bei dem man gern noch ein Getränk nachbestellt. Wird man der

leibhaftigen Gesichter müde, vertieft man sich in jene Schemen, Fratzen

und Titanen, die sich im Bruch des Felsgesteins zu Szenen formen. Als sei

man ein entrücktes Kind und erhasche in den Wolkenfetzen herbeistürmende

Gestalten. Im Schatten dieser imposanten Tafelberge liegen andere, sanfter

geformte Inseln, von denen manche in großer Bescheidenheit eine Flora von

160 Pflanzenarten hüten, fast vergessen.

Die betörende Natur hat ihr Ende nicht an den Grenzen des

Nationalparks. Der nordwestliche Rand der Insel Kornat ist nur durch eine

schmale Wasserscheide von der Nachbarinsel Dugi Otok getrennt. Über die

administrative Grenzziehung hinweg findet das Paradies dort seine

Fortsetzung. Die Telascica-Bucht, die zu Dugi Otok gehört, ist so etwas

wie ein informelles Anhängsel an den Kornati-Park und nennt sich

Naturpark. Per Schiff muss man nur von einem Gebiet aus- und in das andere

einfahren und dabei links und rechts nach Patrouillenbooten spähen. Wer

kein Schiff hat, muss den Umweg übers Festland nehmen, um von der Stadt

Zadar mit dem Tragflächenboot nach Dugi Otok zu gelangen. Aber diese

kleine Unterbrechung ist wie eine notwendige Pause von allzu großer

Schönheit. Schönheit braucht Brüche, sonst macht sie schrecklich

schläfrig. Der Ort Sali auf Dugi Otok ist eine ideale Mischung: Nahe genug

an der landschaftlichen Faszination, hat das 1500-Seelen-Dorf die

Infrastruktur des Alltagslebens. Und obwohl hier ganze Schulklassen von

Touristen zum Tauchlehrgang kommen, scheint es wie in geheimer Absprache

nicht zum Exhibitionismus bereit, als böte es den Fremden höflich den

Vorplatz an, nicht aber das Haus.

Die Telascica-Bucht steht wie der Kornati-Park seit 1980 unter der

Kontrolle der kroatischen Umweltbehörde. Hier arbeitet Nikola, ein

»Indigena« wie er sagt, denn seine Familie wohnt seit Generationen in

Sali. Sein sorgsamer Umgang mit der Natur trägt eine Spur von Skepsis, als

müsse er sich ihrer jeden Tag aufs Neue vergewissern, als sei ihre

Harmonie ihm schon einmal abhanden gekommen. Nikola war entschieden länger

von seinem Dorf weg gewesen, als er es jemals gewollt hatte, genau

genommen saß er 1991 in Split und wartete auf das Boot, das ihn nach

Beendigung seines Militärdienstes nach Hause bringen sollte. »Es fehlte

nicht einmal eine Stunde zu diesem verdammten Boot, aber in dieser Stunde

wurden die Grenzen geschlossen und zack, alle zurück in die Kaserne«, sagt

er und schüttelt wegen dieses zeitlichen Zusammenspiels den Kopf. Nein,

von den Kämpfen sind die Inseln verschont geblieben, getroffen hat sie nur

der Einberufungsbefehl für die meisten Männer. Aber das reichte wohl, um

die unberührte Schönheit der Landschaft in einen Bezug zu stellen. Wer der

Natur sehr nahe ist, sieht schnell, wenn der Pakt zwischen ihr und den

Menschen gebrochen ist. Zurückgekehrt aus dem Krieg, hat Nikola sich ihrem

Schutz verschrieben, als wolle er sich fortan nur noch um das kümmern, was

vor seiner Haustür liegt.

Aber manchmal geht sein Temperament mit ihm durch, und aus dem Schutz

wird große Liebe. Dann zieht er mit dem Motorboot rasante Kurven, schert

sich nicht um die merkwürdige Wassergrenze zwischen Nationalpark und

Naturpark und gestikuliert wild nach backbord, erst in die Höhe zu den

dramatischen Felsabstürzen und dann ins Meer: 80 Meter fällt die felsige

Wand in die Tiefe, für Taucher sind das maledivische Verhältnisse. Der Arm

zeigt über das offene Meer, dort ist Ancona, drei Stunden nur entfernt -

sollen wir da Kaffee trinken? Aber ach, die Italiener, sie haben es bei

den Kroaten schwer; keine Okkupation in der Geschichte des Landes ist

vergessen, und Italien sitzt einfach immer vor der Nase. Dafür

funktioniert der Naturschutz wunderbar. »Nur zwei Monate im Jahr ist es

Stress«, sagen die Männer von der Umweltbehörde und werfen sich ein

bisschen in Positur. »Wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, kommen

wir eben zu fünft und sagen ihm Bescheid. Wir verlangen 40 Kuna

Liegegebühr pro Tag, das sind fünf Euro, und die Inhaber der größten Boote

sind die, die noch darüber diskutieren. Sie fragen, wofür sie etwas

bezahlen sollen, und dann sagen wir: 'Guck mal, da oben die Sonne und hier

das Wasser, das ganz sauber ist, und in der Mitte, schau mal - das ist

Natur, wie du sie nirgends mehr hast!'« Der Mensch müsse das doch spüren,

meint Nikola, man müsse doch auch einmal still sein.

In Sali kehrt am Abend die Idylle ein. Eigentlich wechselt das Licht

nur von Gelb nach Rot. Über jeder Stufe liegt ein Wurf Gold. Mehr braucht

man nicht, um zu wünschen, man wäre Maler. Ist man kein Maler und muss

demzufolge jetzt nicht an die Arbeit gehen, träumt man. Das ist

Urlaub.

Nur wenige Fischer lenken ihre Boote aus dem kleinen Hafen. Sie schauen

in den Himmel und wiegen die Köpfe, als sei die Ausfahrt bedenklich, aber

diese Miene ist fast ein Ritual, denn nichts anderes könnten sie machen,

als jetzt hinausfahren, wie eine letzte Hingabe an einen verschwindenden

Beruf.

Die jungen Leute setzen auf den Tourismus, der schon im vergangenen

Jahr die Vorkriegszahlen wieder eingeholt hat. Früher war in Sali der Sitz

der Fischereibehörde für das ganze Inselreich. Jetzt bauen die

Fischerfamilien ihre Häuser aus, um Zimmer zu vermieten, und bestellen

zusätzlich ein Stückchen Land. Es scheint zu reichen, denn Sali ist auf

den ersten Blick ein fröhlicher Ort, und die Jungen, die hier geblieben

sind, scheint ein energetisches Netz zu verbinden: Sie spielen Theater und

scheuen vor Shakespeare nicht zurück, sie kleben am Internet, um sich die

Weltgeschichte zusammenzusuchen, und sie halten eine öffentliche

Bibliothek in Topform, deren Bestückung mehr als intelligent ist.

Wer seinen Inselhorizont

Wer seinen Inselhorizont

trotzdem noch erweitern will, hat es sowieso

nicht weit. Von beiden Enden der Kette, die die Kornaten auf dem Meer

bilden, führt der direkte Weg zur Küste nach Zadar oder Sibenik. Sibenik

rechnet sich zum Nationalpark gleich dazu, erstens weil sein Stadtkern

selbst Weltkulturerbe ist, zweitens weil die nächste geschützte Region

sich im Rücken der Stadt anschließt: die Krka-Wasserfälle.

Wer die scharf gezeichnete Klarheit der Inseln noch vor Augen hat,

findet sich hier in einem gegenteiligen Kosmos. Er betritt dichte

Vegetation, läuft die Ufer eines Flusses ab, dessen Sturzwasser die

Industrialisierung der Region in Gang gesetzt hat. Während die Inseln der

politischen Landesgeschichte entrückt waren, tritt sie hier in

verschiedensten Interpretationen auf: in musealer Folklore, in Klöstern,

Kirchen und versteckten Indizien. Am linken Ufer der Krka steht hoch oben

an der Straße ein Bildnis der Madonna von Visovac. Das Inselchen gleichen

Namens mit dem Franziskanerkloster liegt in der Mitte des Flusses. Die

Madonna gibt es dreimal: einmal im Original, das die Mönche 1445 auf ihrer

Flucht aus Bosnien mitgebracht haben, einmal als Kopie über dem Altar in

der Kirche und nun auch hier am Wege als Schutzheilige für die kroatische

Front. Auf der gegenüberliegenden Bergkette hatten die Serben Stellung

bezogen. Im Kreuzfeuer das schwimmende Kloster. Der Padre, zurückgekehrt

nach 16 Jahren Missionsarbeit im Kriegsgebiet Kongo, fand sein Inselchen

mit zerschossenem Glockenturm vor und das Refektorium zerstört. Welche

Madonna rief er da an, damit sie ihm sage, ob dies ein nachwirkendes

Hirngespinst oder Wirklichkeit sei.

Die Menschen, die ihr Land innig lieben und es auch ab und an mit der

Nation verwechseln, machen die Mienen von Schildkröten, wenn man sie nach

dem Krieg fragt. Smirka zeigt mit dem Daumen auf die eigene Brust und sagt

kurz und rau: »Tito!« Das war ihre Zeit gewesen, was danach kam, konnte

sie nur noch zum Teil verstehen. Nikola macht eine Handbewegung über das

Lenkrad des alten Golfs hinweg und sagte: »Der Krieg - das war! Es muss

jetzt nach vorne gehen!« Und eine zurückhaltende Gesprächspartnerin in

Zadar sagt: »Es ist noch zu früh. Denken Sie an Deutschland. Das braucht

Zeit.«

Wenn die Croatia Airlines von Zadar abhebt, zieht sie eine lange Kurve

an der Küste entlang, bevor sie ins Innere abdreht. Dalmatien ist

wunderschön. Die Astronauten haben Recht: Je höher man kommt, desto blauer

wird das Meer.

aus der 'Zeit' Juli 2002 Anne-Felicitas Görtz